従業員の健康管理が企業にとって重要な課題になっています。少子高齢化が進む日本では労働人口が減少しており、働き方改革のように従業員の生産性を高め、長期間働いてもらえる環境づくりが必要になっているのです。

従業員満足度を高めることが重要ないま、注目を集めているのが 「健康経営®︎」 です。この記事では、国が健康経営を推進している背景や取り組むメリット、健康経営の具体的な進め方、企業が具体的に取り組んでいる施策についてお伝えします。

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営とは?

健康経営とは、1992年にアメリカの心理学者ロバート・H・ローゼンが自身の著書によって提唱した概念です。従業員の健康サポートを企業が取り組むべき経営上の戦略と捉え、積極的に健康増進への取り組みを行っていく経営手法のことをいいます。

企業が個々の従業員の健康に配慮することで、職場環境の改善を実施すれば、従業員の健康は多少なりとも増進されるはずです。企業の健康に対する取り組みが従業員の健康増進につながれば、それぞれがベストな状態で最高のパフォーマンスを発揮することができるでしょう。

従業員が持てる力を最高の状態で発揮できれば、生産性の向上につながるはずだというのが健康経営の根本的な考え方です。この概念は、日本でも2009年頃から広まりを見せています。

日本で健康経営が推進される背景

近年、政府が健康経営を推進しています。その背景には、さまざまな労働市場の課題があります。

厚生労働省が発表した「令和2年版厚生労働白書」によると、今後ますます少子高齢化が進み、労働人口が減少し人手不足の慢性化が懸念されています。

労働人口減少による人手不足

![]()

一度採用した従業員には健康でいてもらい、できるだけ長く働き続けてもらうことが大切だと経営者が気付きはじめた結果、健康経営の必要性を感じているのです。

出典:「令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/index.html)(2023年10月12日に利用)

長時間労働による生産性の低下

毎日のように長時間残業をしていては、肉体的な疲れ・精神的な疲れをリフレッシュできません。長時間労働は従業員一人一人のパフォーマンスを低下させるため、企業の生産性低下につながっているのです。

健康保険料の負担額が増える

健康保険組合の赤字が年々増加しています。従業員が病気やけがをすると、健康保険の赤字を増やすことにもつながります。増えた赤字分の費用は、めぐりめぐって企業が負担しなければならなくなることを忘れてはいけません。

健康を損ねる働き方を強いていれば、体調を崩し通院が増えたり、休職になったりすることで、健康保険組織側の支払いも増えるのです。

健康経営に取り組むメリット

企業が健康経営に取り組むとさまざまなメリットがあります。しっかりとメリットを理解して、経営に役立てましょう。

企業価値が高まりイメージがアップする

健康経営を行なうと「従業員を大切にしている企業」というイメージがつき、求職者や投資家からの印象がよくなります。また、従業員やその家族からも安心感をもってもらえるでしょう。

生産性の向上

従業員の健康をサポートすることで、労働生産性を向上させるメリットがあります。

そういった健康増進の取り組みによりストレスなどを軽減できれば、病気やけがなどの発生率が下がり、欠勤が減り、仕事のパフォーマンスがあがります。その結果企業の生産性向上も期待できるでしょう。

リスクマネジメントが可能になる

リスクマネジメントとは、企業全体のリスクを管理し、そのリスクによる損失を軽減するための取り組みのことです。健康経営の一環でリスクマネジメントを実施すれば、従業員が突然病気になり長期入院した場合などに備え事前に対策を考えておけるため、有事のときに損失するコストを最小限に留めることができます。

従業員の離職率が低下する

健康経営を実施することで、労働環境の改善にもつながります。たとえば、長時間労働の是正やサービス残業をなくすことで、従業員にとって働きやすい環境に変わった結果、従業員の職場への満足度がアップし離職率を下げる効果が期待できます。

企業負担の医療費が軽減される

前述のとおり、従業員が病気やけがをして病院を受診した場合、それにかかる健康保険は健康保険組織が負担します。負担額が大きくなれば健康保険組織は保険料を値上げし、その結果企業が負担する健康保険料が大きくなるのです。

健康経営に取り組み従業員の健康増進をサポートすれば、医療費の負担を軽減できるでしょう。

自治体や地銀によるインセンティブが受けられる

健康経営を実施し、後述する健康経営優良法人に認定されれば、地域の金融機関の低金利融資や資金調達における加点など、優遇処置を受けられるケースがあります。

たとえば常陽銀行では「いばらき健康経営推進事業所」の認定を受けた企業の場合、融資の際に所定の金利より最大-0.3%優遇されます。自社の取引銀行で優遇処置がないか確認してみましょう。

(参照:株式会社常陽銀行「常陽健康経営サポートローン(https://www.joyobank.co.jp/enterpri/shikin/health.html)」『常陽銀行』、参照日:2023/10/12)

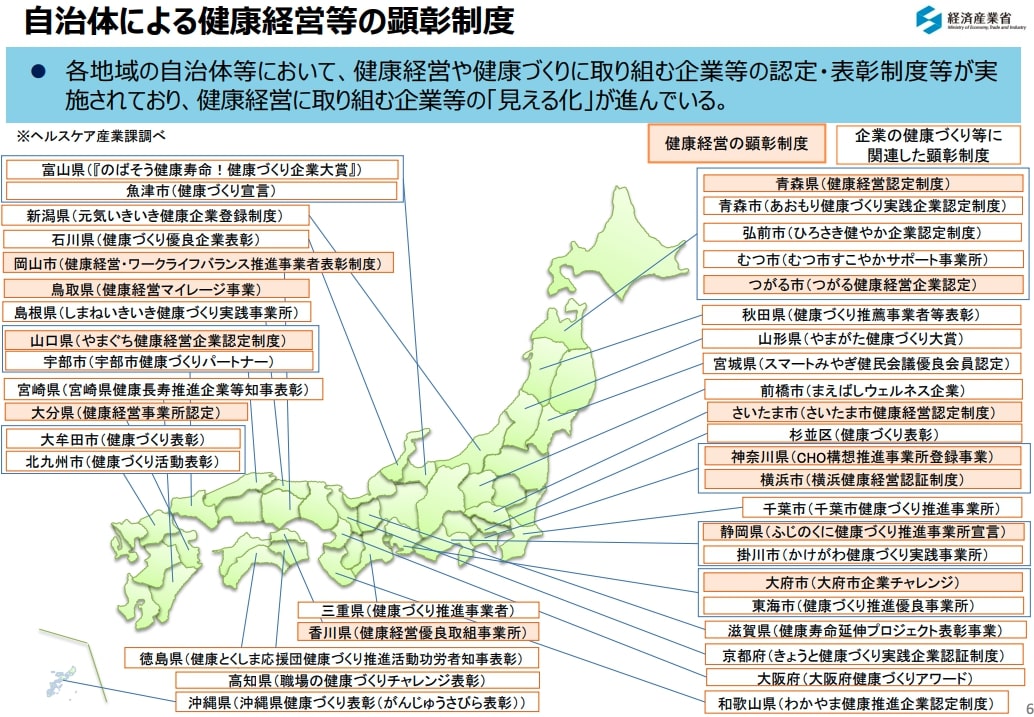

また、各自治体では独自の表彰制度が設けられているケースも。たとえば大阪府では「大阪府健康づくりアワード」、東海市では「健康づくり推進優良事業所」などの制度があります。これらを活用し、人材採用や企業のブランディングに活かせるのではないでしょうか。

出典:「中小企業への健康経営の普及」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/180710chushohenofukyu.pdf)(2023年10月12日に利用)

健康経営に関する認定

健康経営に関する認定は以下の通りです。

- 健康経営優良法人(ホワイト500、ブライト500)

- 健康経営銘柄

- 地方自治体の認証

ここからは1つずつ概要をお伝えします。

健康経営優良法人(ホワイト500・ブライト500)

この認定制度は、経済産業省が健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」するために、企業を認定する制度です。従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、積極的に取り組んでいる企業として社会的に評価される環境を整えることが目的です。

出典:「健康経営優良法人認定制度」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)(2023年10月12日に利用)

健康経営優良法人の認定基準は以下の5つとされており、これらを積極的に取り組んだ企業が認定されます。

経営理念

健康宣言の社内外への発信および経営者自身の健診受診が実施されているか

組織体制

健康づくり担当者の設置と求めに応じて従業員の健診データの提供がされているか

制度・施策実行

従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討、健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント、従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策が実施されているか

評価・改善 健康経営の評価・改善に関する取り組み

健康経営の評価・改善に関する取り組みが実施されているか

法令遵守・リスクマネジメント

定期検診の実施、健保など保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施、50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をおかしていないか、など

出典:「健康経営優良法人認定制度【認定基準】」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/yuryohoujin_ninteikijyun.pdf)(2023年10月12日に利用)

また、認定部門は大企業を対象とする「大規模法人部門」、中小規模法人が対象の「中小規模法人部門」の2部門があります。

関連記事

【全解説】健康経営優良法人とは?|メリット・申請方法認定基準を紹介

ホワイト500

ホワイト500とは、経済産業省が実施する健康経営優良法人のうち、規模が大きい企業や医療法人を対象とした大規模法人部門の上位500法人を指す通称です。ホワイト500に認定されるには、まず健康経営優良法人に認定される必要があります。

ブライト500

健康経営優良法人2021から、中小規模法人の優良な上位500法人に対して新たに「ブライト500」が付与されました。具体的には健康経営優良法人の中でもより優れた企業、かつ健康経営の発信を行っている企業が選ばれます。

ブライト500に認定された中小規模法人には、継続して自社の健康課題に応じた取り組みを実施することと、地域における健康経営拡大のための事例発信などの役割が求められます。

健康経営銘柄

健康経営銘柄は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。経済産業省と東京証券取引所が共同で取り組んでいます。

出典:「健康経営銘柄」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html)(2023年10月12日に利用)

- 健康経営銘柄は、以下の5つの観点から評価を行うとされています。

- 健康経営が経営理念・方針に位置付けられているか

- 健康経営に取り組むための組織体制が構築されているか

- 健康経営に取り組むための制度があり、施策が実施されているか

- 健康経営の取り組みを評価し、改善に取り組んでいるか

- 法令を遵守しているか

出典:「令和4年度健康経営度調査【サンプル】」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieidochosa_2023sample.pdf)(2023年10月12日に利用)

地方自治体の認証

地方自治体にも独自の認定制度があります。自社の事業所がある自治体も調べてみましょう。

横浜健康経営認証

横浜市では、市内の事業所を対象に戦略的に健康経営を実施する企業を認証しています。認定基準は、経営層が健康経営に関する意識をきちんと見える化しているか、などがあります。2023年度は、32事業所が最高クラスでの認証を受けています。

(参照:横浜市役所「横浜健康経営認証について(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/kakushu/life_style/ninsho/page01.html)」『横浜市』、記事更新日:2023/9/30、参照日:2023/10/12)

(参照:横浜市役所「横浜健康経営認証2023認証事業所(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/kakushu/life_style/ninsho/kenkoukeiei2023.html)」『横浜市』、記事更新日:2023/9/7、参照日:2023/11/27)

埼玉県健康経営認定制度

健康経営の取り組みを継続して実施すると、「埼玉県健康経営実践事業所」として認定されます。2023年7月時点では、283社が認定されています。

(参照:埼玉県庁「埼玉県健康経営認定制度(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkokeiei.html)」『埼玉県』、記事更新日:2023/8/28、参照日:2023/10/12)

新潟市健康経営認定事業所

新潟市では、健康経営に取り組む事業所を「新潟市健康経営認定事業所」として認定しています。また、市の健康経営への取り組みとして、セミナーの開催や骨密度測定機といった機材の貸し出しを行っています。

(参照:新潟市役所「健康経営について(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hoken_torikumi/kenkoukeieinituite.html)」『新潟市』、記事更新日:2023/7/4、参照日:2023/10/12)

兵庫県・健康づくりチャレンジ企業

兵庫県では、従業員だけではなくその家族の健康促進を行う企業を「健康づくりチャレンジ企業」として認定しています。認定企業は、不妊治療支援、職場づくり支援のためのさまざまな補助金を受けられる可能性があります。

(参照:兵庫県庁「健康づくりチャレンジ企業(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/challenge_kigyo.html)」『兵庫県ホームページ』、記事更新日:2023/10/5、参照日:2023/10/12)

ここまでご紹介した事例以外にも、全国の自治体による健康経営の顕彰制度はまだまだあります。下記の図を参考に、自社で活用できる認定がないかチェックしてみてください。

出典:「中小企業への健康経営の普及」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/180710chushohenofukyu.pdf)(2023年10月12日に利用)

健康経営を成功に導く7つのポイント

ここまでお伝えしたとおり、企業にとってメリットが大きい健康経営ですが推進するのは簡単なことではありません。健康経営に取り組む意味が社内に浸透せず、さまざまな理由で頓挫してしまうことも珍しくないのです。

では、健康経営を成功させるにはどうすればよいのでしょうか。ここからは具体的な7つのポイントを解説します。

経営陣に「経営戦略のひとつであり投資だ」と理解してもらう

健康経営を推進する専任の担当者がいても、経営陣の協力がなければ健康経営の成功率は下がります。経営陣からバックアップを受けるには、健康経営は経営課題と関係していると認識してもらうことが大切です。

経営陣の関心が薄いと、以下のような問題が起こり健康経営が頓挫してしまいます。

- 大小関係なく予算がつかない

- 従業員のモチベーション向上につながらない

- 健康経営施策が短期で終わってしまう

健康経営は経営にとって重要な取り組みであり、経営戦略のひとつとして認識してもらう必要があります。

関連記事

健康経営の投資対効果は?研究と事例からみるインパクトを検証

助成金を上手に活用する

健康経営を導入するにあたって、新しい施策を実行すると費用が発生します。健康経営推進のネックとなる費用の捻出ですが、助成金をうまく活用すれば取り組みやすくなるでしょう。

健康経営に直結する助成金はありませんが、厚生労働省が取りまとめている「働き方改革」の一部助成金などが健康経営にも活用できます。自社で活用できる助成金はないか確認してみましょう。

出典:「助成金のご案内」(厚生労働省)(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/subsidy.html)(2023年10月12日に利用)

具体的な助成金

- 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

出典:「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html)(2023年10月12日に利用)

出典:「業務改善助成金」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)(2023年10月12日に利用)

社内データをまとめる

「健康課題は経営課題のリスクだ」と経営陣に伝わるよう、さまざまなデータを測定しましょう。データをとることで組織全体の状態を可視化させ、問題を正確に把握します。その上で担当者自身が仮説をたて、施策に落とし込みます。

実施した施策により課題と捉えたデータが、どのように変化したのかも継続して記録をとることも大切です。

専門家の知見を借りる

自社の担当者に健康経営の知識がない場合、専門家の知見を借りるという手があります。健康経営コンサルティングを実施している専門家に相談すると、企業の現状のヒアリング ・課題の可視化をサポートし、健康増進のソリューションまで提案してくれます。

具体的には以下のようなサポートを受けられることが多いようです。

- 社内ヒアリングを通した現状把握

- 健康経営に関する課題整理

- 具体的な施策の提案と進捗管理

(参照:株式会社パソナ「健康経営PDCAコンサルティング(https://www.pasona.co.jp/clients/service/healthcare/servs/consulting/)」『パソナ 健康経営支援サービス』、参照日:2023/10/12)

産業医を活用する

健康経営の中の施策でも、産業医にしかできない役割があります。具体的には以下のような業務を通して、企業や従業員の健康増進をサポートしてくれます。

- 従業員の健康診断や結果に応じたアドバイス

- ストレスチェック制度の対応

- 衛生委員会の参加

(参照:独立行政法人 労働者健康安全機構「中小企業事業者の為に産業医ができること(https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/material/download/2021sangyouikatuyouseminer..pdf)」、記事更新日:2019/3、参照日:2023/10/12)

従業員にとって簡単でたのしく取り組める施策にする

いくら健康に有効な施策でも、いきなりストイックな健康方法を強制されても続きません。まずは簡単でたのしく取り組める施策を実施しましょう。

たとえば、社内で部署対抗のウォーキングイベントを実施し、日々アプリなどで歩数を自動集計します。期間を区切り順位をつけ、優勝部署にはご褒美がある、といった取り組みもあります。正面から真面目に健康の重要性を説くよりも、気がついたら健康的な習慣が身についていた、くらいの方が長続きします。

従業員のモチベーションを創出する

従業員のモチベーションをあげるアプローチとして、「知らない、わからない」から「なるほど、わかった」に変えていく方法があります。普段の生活に使えるような健康知識を少しずつ増やしていきましょう。

具体的には、社内で健康管理に関するセミナー・研修を実施したり、社内報で発信するといった方法があります。しかし、ただ実施するだけでは不十分で、イベント実施の周知や参加を促す工夫も必要です。

健康経営に取り組む6つのステップ

健康経営は6つのステップを踏んで進める必要があります。ここからは1つずつ何をするのか一緒に確認していきましょう。

1. 社内の情報をまとめ、自社の課題をまとめる

健康診断やストレスチェックテストの受診率を確認します。その結果をもとに自社の課題を分析しましょう。部署によって課題が異なることもあるため、部署ごとにみていく必要があります。

2. 専門のチームをつくる

健康経営を実施するためのチームを作ります。人事部などのメンバーでチームを作る他に、外部の専門家の手を借りてもよいでしょう。

自社の担当者に健康経営の知識がない場合、まずは研修などを受け、知識をつけることが必要です。また、健康経営は企業全体で実施しなければ意味がないため、企画段階から役員会などで発信することが必要です。

3. 社内外に周知して重要性を共有する

社内外に向けて健康経営を行なうことを宣言します。このとき、経営陣が健康経営の重要性をしっかりと理解しておく必要があります。宣言と同時に、経営理念に基づき具体的にどんな取り組みをするのかという指針を示します。

全国健康保険協会などでは「健康宣言事業所の募集」がある場合も。健康経営を実施する際には、自社が加入している組織に確認し健康企業宣言をしておきましょう。

(参照:全国健康保険協会「健康宣言(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/pickup/healthinesscorp/)」『全国健康保険協会』、参照日:2023/10/12)

4. 目標を設定する

事前に分析した自社の課題を具体的にどうやって解決するのか計画し、実施します。

取り組みの具体例は以下のとおりです。

- 社内で健康に関するセミナーを実施する

- ノー残業デーを作る

- 業務時間内にストレッチの時間を設ける

成果が出るポイントは「取り組みやすく、従業員がたのしんでできる施策」からはじめることです。

5. 成果を可視化する

取り組みを実施して一定期間が過ぎたら、どれくらい実施されたか・結果はどうだったのか、を振り返ります。

6. 次の施策を練る

ひととおり振り返りが終わったら、次の取り組みを計画します。実施済み施策の成功した点・失敗した点を反映させ、より従業員が取り組みやすい施策を計画しましょう。

【大企業】健康経営の取り組み事例

ここからは、健康経営優良法人に選定された大企業の取り組み事例をみてみましょう。以下5社の取り組みをまとめました。

活動量計を社員証に|株式会社タニタヘルスリンク

タニタヘルスリンクでは、健康経営に関する指針を「健康宣言」として明文化しています。全社的な取り組みとして、社長が責任者である健康経営推進プロジェクトを立ち上げ、さまざまな健康づくりに関する取り組みが推進されています。

【具体的な取り組み例】

- 健康診断後に保健師などによる個別面談を実施

- 禁煙に関するセミナーや治療費の補助

- マインドフルネス等の各種セミナーの実施

- 活動量計を社員証として利用し、活動量を専用サイトで確認できる

(参照:株式会社タニタヘルスリンク「健康経営の取り組み(https://www.tanita-thl.co.jp/company/kenkokeiei)」『株式会社タニタヘルスリンク』、参照日:2023/10/12)

独自の健康ポイントをWAONポイントに交換可|イオンモール株式会社

イオンモールでは、従業員(=イオンピープル)の健康づくりは企業活動の要であるという考えのもと、2016年に「イオン健康経営宣言」を発表し、健康経営を推進しています。

【具体的な取り組み例】

- 毎年2ケ月間、全従業員参加型の健康促進イベントを実施

- 健康ポータルサイトPepUpの活用

また、従業員は健診結果を各自確認することができ、健康改善の結果に応じてWAONポイントを受け取れる仕組みがあります。

(参照:イオン株式会社「イオンの健康経営(https://www.aeon.info/sustainability/health/)」『イオン株式会社』、参照日:2023/10/12)

朝の欠食を防ぐための具体施策を実施|サントリーホールディングス株式会社

サントリーグループでは、健康とは単に病気ではないということではなく「心身ともに健康で、毎日元気に働き、やる気に満ちている」状態としています。そういった背景の中、従業員がやりがいを持ちいきいき働くことで社会に貢献してもらいたいという思いのもと、2014年に「健康宣言」をし、さまざまな取り組みを行っています。

【具体的な取り組み例】

- メンタルヘルスを理解するためのeラーニングを活用

- 朝食の欠食を防ぐための手軽に食べられる食品を提供

- 従業員とその家族が参加できるスポーツ大会の実施

- 専門家と一対一の健康面談し、仕事との両立を支援

(参照:サントリーホールディングス株式会社「サントリー健康白書 2022(https://www.suntory.co.jp/company/csr/soc_healthmanage/pdf/suntory_HW2022.pdf)」『サントリーホールディングス』、参照日:2023/10/12)

従業員の運動習慣をサポート|TOTO株式会社

健康経営銘柄2021と、健康経営優良法人2021の認定を受けたTOTOでは、従業員が日々いきいきと働ける環境づくりを行うため健康経営を推進しています。

【具体的な取り組み例】

- ウォーキングイベントの実施

- オンラインで参加可能な運動セミナー

(参照:TOTO株式会社「7年連続「健康経営銘柄」に選定(https://jp.toto.com/company/press/company/management/2021_03_04_011144/)」『TOTO株式会社』、記事更新日:2021/3/4、参照日:2023/10/12)

【中小企業】健康経営の取り組み事例

ここからは、健康経営優良法人に選定された中小法人の取り組み事例をみてみましょう。以下5社の取り組みをまとめました。

アンケートを実施しながら健康経営を促進|株式会社サカタ製作所

サカタ製作所では、2018年に健康経営に関する宣言を行い、さまざまな対策を考え実施しています。従業員全員に向けアンケートを行い、健康意識を調査しながら施策を進めています。

【具体的な取り組み例】

- 歯科検診費用や口腔ケアに対する支援

- 一定期間、禁煙に成功した従業員を表彰

- スタンディングデスクやバランスボールなどを導入しオフィス環境を整備

- 希望者に対し、野菜をとってもらうための食事を月1で提供

(参照:株式会社サカタ製作所「健康経営の取組み(https://www.sakata-s.co.jp/company/health/)」『金属屋根部品・ソーラーパネル取付金具の株式会社サカタ製作所ホームページ』、参照日:2023/10/12)

社内ラジオやメディアで情報発信|ピースマインド株式会社

ピースマインドは、健康づくりなどを支援するプロフェッショナル企業として、従業員みんながいきいきと働くことが大切だという意識をもち健康経営を実践しています。

【具体的な取り組み例】

- ストレスチェックの結果を反映したオフィス環境の改善・コミュニケーション促進のための社内ラジオや部活動の実施

- 在宅勤務時に役立つ健康促進セミナーの実施

(参照:ピースマインド株式会社「ピースマインド、健康経営優良法人の新たな冠「ブライト500」に認定 ~コロナ禍における柔軟な働き方に向けた健康施策が評価~(https://www.sakata-s.co.jp/company/health/)」『バリュープレス』、記事更新日:2021/3/5、参照日:2023/10/12)

ワークライフバランスを重視|ボッシュエンジニアリング株式会社

ボッシュエンジニアリングでは、従業員定着の重要な要素として福利厚生や労働環境の向上に取り組んでいます。また、こうした取り組みを採用活動のアピールなどにも繋げています。

【具体的な取り組み例】

- フレキシブルな在宅勤務制度

- コアタイムのないフレックスタイム制度

- 課題である食生活の改善に向けた取り組み

(参照:IKIGAI WORKS 株式会社「ワークライフバランスを意識した社員満足度第一の健康経営とは(https://kenkoukeiei-media.com/articles/133

)」『健康経営の広場』、記事更新日:2018/10/31、参照日:2023/10/12)

保健師が健康経営施策を積極促進|株式会社ドリームホップ

ドリームホップは、メンタルヘルスに関わるソリューションを提供する会社です。従業員がワークライフバランスをとりながらいきいきと働き続けるため、健康経営を推進しています。

【具体的な取り組み例】

- 保健師による健康管理やメンタルサポートを実施

- 受動喫煙を防ぐため、保健師が禁煙を促進する活動を実施

- 社内の業務システムを効率化することで、長時間勤務を抑制

(参照:株式会社ドリームホップ「健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)に認定されました(https://www.dreamhop.com/2020/03/03/)」『株式会社ドリームホップ』、記事更新日:2020/3/3、参照日:2023/10/12)

従業員同士のコミュニケーション施策が充実|アセットガーディアン株式会社

アセットガーディアンは、社員の笑顔を守り続けるためには心身の健康が重要だと考え、健康経営に取り組んでいます。その結果、2023年度の健康経営優良法人に認定されました。

【具体的な取り組み例】

- 全社員対象のフレックスタイム制度

- 健康診断や再検査、インフルエンザの予防接種を受ける時間を勤務時間とみなす制度

- 女性に関わる病気についての専門窓口を設置

(参照:アセットガーディアン株式会社「福利厚生・健康経営(https://www.asset-guardian.co.jp/recruit/04_benefits.html)」『採用情報|アセットガーディアン株式会社』、参照日:2023/10/12)

健康経営の重要性は今後加速する

従業員の健康管理は、企業にとって取り組むべき経営課題として非常に重要だと捉えられています。政府によって、企業の取り組みの姿勢も評価されるようになってきた今、従業員が働き続けられる環境を整えるのは必要不可欠です。