日本の人口構造の急激な変化により、2030年にはさまざまな問題が生じると予想されています。日本社会はどのように変化し、それに対して企業は何をどのように備えておけばよいのでしょうか。

この記事では2030年問題とそれに関連する2025年問題、人手不足が特に深刻な業界、いまから企業が対応しておくべきことについて解説します。

2030年問題とは?

![]()

出典:「情報通信白書令和2年版」(総務省) (https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd121220.html) (2023年11月28日に利用)

2030年問題とは、2030年に日本の人口の1/3が65歳以上の高齢者になる超高齢化によって引き起こされるさまざまな問題を指します。

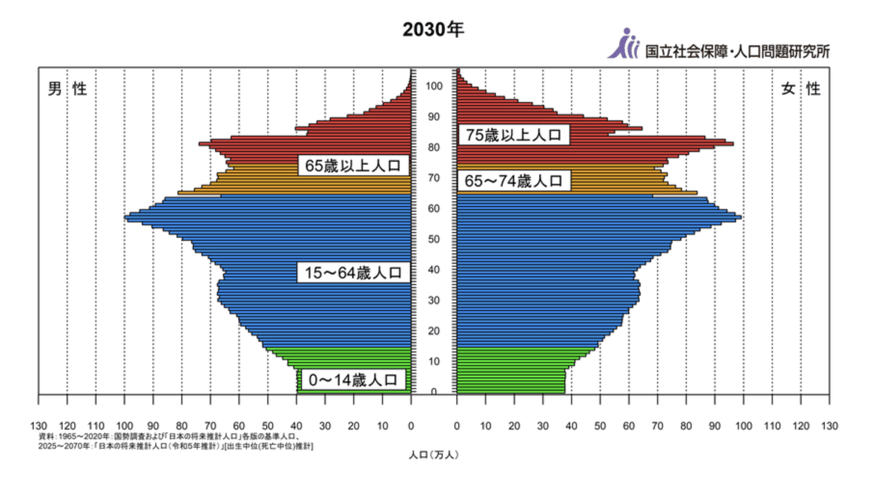

国立社会保障・人口問題研究によると、2010年には約1億2800万人だった日本の人口が2030年には約1億2000万人に減少すると推計。15~64歳の生産年齢人口の割合に注目すれば、2010年には63.2%であったのに対し、2030年には58.9%まで落ち込む見込みです。一方、65歳以上の高齢者人口の割合は、2010年では22.8%でしたが、2030年には30.7%まで上昇する見込みです。

出典:「人口統計資料集(2023改訂版) 表2-5 年齢(3区分)別人口および増加率:1884~2021年」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2023RE.asp?fname=T02-05.htm)(2023年11月28日に利用)

出典:「人口統計資料集(2023改訂版) 表2-7 年齢(3区分)別人口および増加率の将来推計:2020~70年」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2023RE.asp?fname=T02-07.htm)(2023年11月28日に利用)

生産年齢人口が減少するとGDPの低下につながり、日本の国際的な競争力も低下するリスクもあります。GDPが低下すれば国の財源も確保できなくなり、高齢者を支える社会保障も破綻する可能性も否定できません。

ここからは2030年問題によって生じる事象について、データを交えて解説します。

日本人口の約1/3が65歳以上の高齢者になる

出典:「人口ピラミッド(令和5年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/Pyramid_a.html)(2023年11月28日に利用)

前述のとおり国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2030年には高齢化率(総人口における65歳以上人口)は約31%になると推定されています。

内閣府の資料によると、7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」と呼ばれていますが、2030年の高齢化率31%は超高齢社会に突入するといえるでしょう。

出典:「平成25年版高齢社会白書(全体版)」(内閣府)(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/pdf/1s1s.pdf )(2023年11月28日に利用)

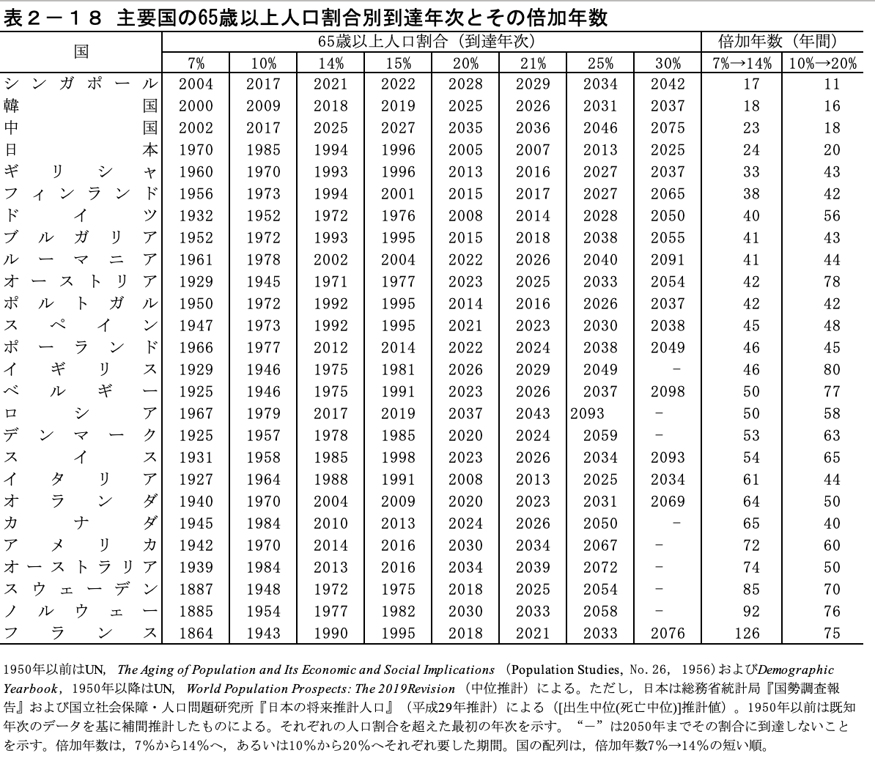

次に他国のデータと比べてみましょう。

出典:「人口統計資料集(2020)」(国立社会保障・人口問題研究所)(https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2020.asp?fname=T02-18.htm)(2023年11月28日に利用)

先述した内閣府の資料に従い、65歳以上の高齢者率が人口全体の7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」と呼びます。それを前提に、上の図で日本の65歳以上人口割合(到達年次)を確認してみると、1970年には「高齢化社会」になり、1994年には「高齢社会」を迎えたことが分かります。

たった24年で「高齢化社会」から「高齢社会」に進む日本は、アメリカの72年、ドイツの40年と比べて驚くべき速さで高齢化が進行しているといえます。このように日本は世界の中でもトップスピードで高齢化率が増えていることが分かります。

生産労働人口が減少する

![]()

出典:「情報通信白書平成29年版」(総務省) (https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc135230.html) (2023年11月28日に利用)

人口推移のうち、生産年齢人口(15歳〜64歳)は経済・労働環境を考える上で特に問題となります。2010年に約8000万人を超えていた生産年齢人口は、2030年には約6773万人にまで低下する見込みです。生産年齢人口は約20%近くも減少することとなります。

これは高齢者を支える社会保障制度にも影響し、2010年には生産年齢人口約2.8人で高齢者1人を支えてきたものが、2030年には約1.8人で1人を支える計算になります。つまり、高齢者を支える働き手世代の割合が猛スピードで減っていくということです。

日本のGDPが減少する可能性がある

生産年齢人口の減少は、経済規模や労働市場の縮小に直結します。その影響は具体的に日本のGDPにどう影響するのでしょうか。

GDPとは国内で1年間に生産されたモノやサービスの付加価値の合計のことを指します。つまりGDPは「労働者数、労働時間、労働生産性」が関連しており、どれかが増えれば向上し、反対に減少すれば低下してしまいます。

これまでの推計から生産年齢人口が大幅に減少するのは確実です。また、働き方改革などにより労働時間も減少しています。そのため労働生産性を向上させなければ日本のGDPの減少は避けられないといえるでしょう。

また、GDPが減少すると国の財源が縮小するため社会保障サービスの改悪や破綻のリスクも可能性として考えられます。

2030年問題に深く関わる「2025年問題」

2025年問題とは、戦後の第1ベビーブームだった1947年〜1949年に生まれた団塊世代が75歳以上の後期高齢者になるタイミングで引き起こされる問題のことです。

問題は大きく「医療費・介護・年金」の3つに分けられます。2025年問題の延長線上に2030年問題があるため「どのような問題が起こるのか」「企業にはどのような影響があるのか」をしっかりと確認しておきましょう。

医療費が急激に増加

![]()

出典:「平成30年度 国民医療費の概況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/18/dl/kekka.pdf)(2023年11月28日に利用)

高齢になると健康に何らかの支障がおきて病院に通う人も増えます。厚生労働省の資料によると、医療費約43兆円のうち約60%が65歳以上の高齢者が占めています。

高齢者が急激に増加することで社会保障費が圧迫されることはもちろん、地方を中心に医師や看護師不足による医療体制にも支障がでると懸念されています。

介護サービスの需要が急増

次に介護の問題です。日本では高齢でも元気に活躍する人もいますが、男女ともに75歳という年齢が健康寿命の節目を迎えるタイミングだといわれています。

つまり健康寿命を迎えてから平均寿命を迎えるまでの約10年間、何らかの介護が必要な期間があるのです。前述のとおり超高齢社会となっていく我が国において、介護が必要な高齢者と介護をする人の需要と共有のバランスが大きく崩れる可能性があります。

また、介護が必要になった場合に介護サービスなどの制度を利用したくても、介護サービスの担い手がいないという状況が起こりかねません。

年金受給者の増加

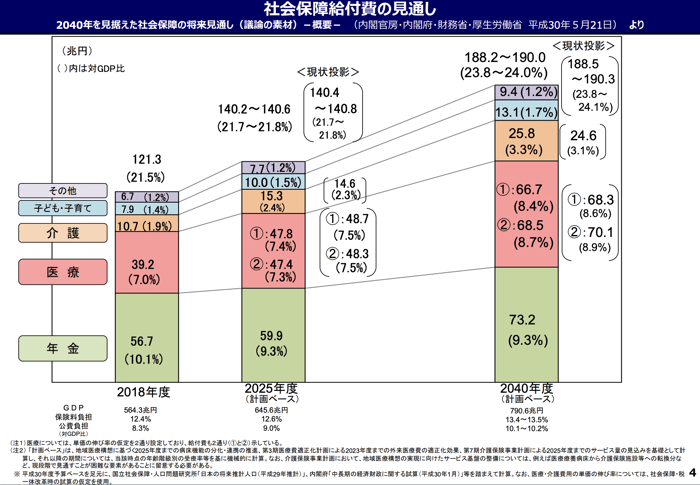

出典:「平成31年2月1日 第28回社会保障審議会 資料2『今後の社会保障改革についてー 2040年を見据えて ー』」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000474989.pdf)(2023年11月28日に利用)

年金も深刻な問題のひとつです。2018年度と比べて2025年には医療費で約8兆円、介護で約5兆円、年金で約3兆円の増加がみこまれています。

2025年問題が引き起こす企業への影響

2025年問題は企業経営にも影響する可能性があります。まず医療費や年金の財源が圧迫されることによる、企業の社会保険料率の引き上げです。

また、介護問題も多大な影響を及ぼします。介護は突然はじまるといわれており、従業員の家族が要介護状態になれば準備期間なしに介護と仕事を両立せざるをえない従業員が出てくるでしょう。その際、多様な働き方ができる制度や介護と仕事を両立しやすい雰囲気がなければ、せっかく育てた従業員が介護離職してしまう可能性があります。

採用をするにも人手不足のため、人材の採用は困難になっています。一度採用した従業員を自社で長く働いてもらう施策も今後は重要です。

業界別の現状

パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2030」によると、2018年2月時点では、2030年の労働需要が7073万人に対し労働供給が6429万人で644万人不足すると推計されています。

(参照:株式会社パーソル総合研究所「労働市場の未来推計 2030(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/)」、参照日:2023/11/28)

さまざまな業界で深刻な労働力不足に陥る状況が見込まれますが、いくつかの業界について状況を紹介します。

ここからは各業界がなぜ人手不足になっているのか理由もまじえて解説します。

IT業界

経済産業省によると、2030年には40〜80万人のIT人材が不足すると推測されています。

今後もクラウドやビッグデータ解析loT、AIなどの分野での需要が急速に拡大していく一方、現在のIT人材は高齢化を辿っています。このギャップから大量のIT人材が不足する事態になっているのです。

出典:「IT人材育成の状況等について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf)(2023年11月28日に利用)

観光業界

2030年の観光業界の目標値は訪日客数6000万人、消費額15兆円です。新型コロナウイルスの影響で観光業界は需要が大きく落ち込んだ時期もありましたが、観光需要は回復してきています。

新型コロナウイルスの影響で観光業から離れた人材も多いことから、需要の回復による深刻な人手不足が叫ばれています。

出典:「通商白書2023」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2023/whitepaper_2023.html)(2023年11月28日に利用)

介護業界

前述したとおり、65歳以上の高齢者が人口の30%を超える日本において、介護サービスの需要はますます高まります。しかし、現時点でも介護サービスの担い手が不足しており、介護サービス業に従事する外国人労働者の受け入れや介護ロボットの導入などが検討されています。

2030年問題にそなえて企業が持つべき視点

2030年に向かうにつれ、深刻な労働人口減少が進むことをお伝えしました。

企業は2030年問題に備えて、いままで以上に既存の従業員に健康で長く働いてもらう「リテンションマネジメント」の視点で考えることが必要になります。リテンションマネジメントを実施することで自然と多くの人が働きやすい環境が整い、新規採用のアピールにもつながり人材を確保しやすくなるでしょう。

ここからは具体的にどのような視点が必要か解説します。

関連記事

リテンションマネジメントとは?離職を防ぐ10つの要素と事例を紹介

従業員が働きやすい環境を整える

働きやすい環境づくりとは、風通しのよい雰囲気や時間・場所にしばられない働き方などがあげられます。

風通しがよい職場では従業員同士のコミュニケーションが活発になり、職場の雰囲気もよい傾向に。その結果仕事の効率があがり、生産性がアップにつながりやすくなります。

また、新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入した企業が増え、通勤時間を睡眠に当てられるようになったという声も。自分のペースで時間や場所にしばられず仕事ができることで従業員の健康増進にもつながっているのです。

このような働きやすい環境が整っていることで介護・育児・通院などと仕事の両立が実現しやすくなり、離職率を下げることも期待できます。

関連記事

働きやすい職場とは?改善ポイントと取り組み事例で見直しを行おう!

柔軟な働き方の制度をつくる

労働人口が減少する中で優秀な人材を採用し、既存の従業員に長く働いてもらうには、育児や介護・配偶者の転勤など、従業員の多様なニーズに合わせた柔軟な制度を導入する必要があります。

たとえばフレックスタイム制度・時短勤務・テレワーク ・パラレルワークOKなど、働き方の多様化を受け入れ促進することで優秀な人的リソースを確保しやすくなります。

女性活躍を推進する

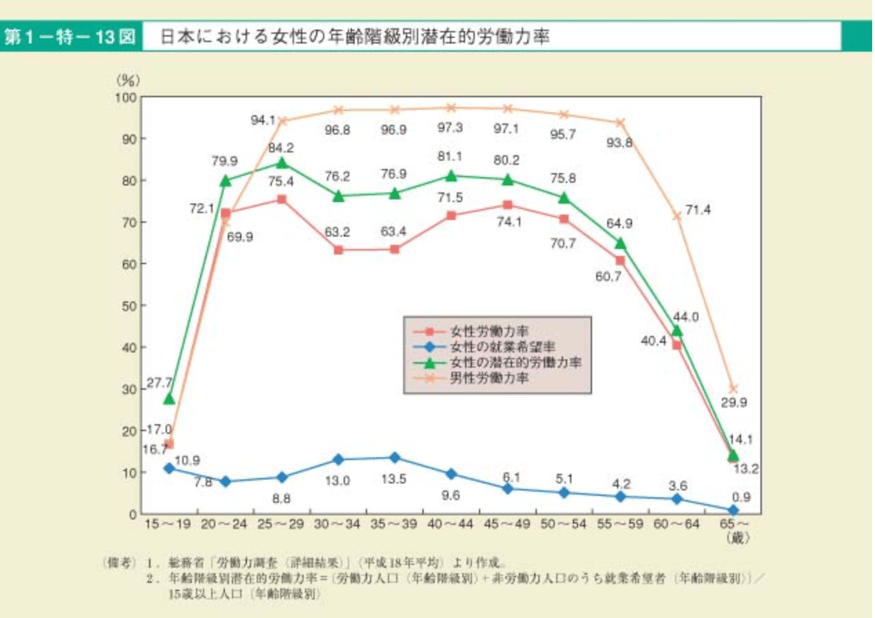

出典:「平成19年版男女共同参画白書」(内閣府)(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h19/zentai/danjyo/html/zuhyo/fig01_00_13.html)(2023年11月29日に利用)

労働人口の減少により労働力不足に陥っている日本では、女性が働き手として社会に参画することが急務になっています。

では女性の労働力を増やすにはどうればよいのでしょうか。その答えの1つに、女性の労働力をグラフ化したときに25歳〜49歳の間に現れる「M字カーブ」をいかに解消するかがポイントです。M字カーブが現れる要因として出産育児のための離職があげられます。

この問題を解決するには、時短勤務制度の導入、育児中の従業員が働きやすい雰囲気づくり、子どもの看護休暇の導入などの施策が有効です。

また、国も女性活躍推進法を施行し働くシーンで女性がもっと活躍できるように推進しています。その背景には少子高齢化による人手不足、ライフステージの変化による女性の離職率の高さ、企業内での人材の多様性が必要などの理由があります。

女性活躍推進に取り組む企業には「えるぼし認定」「くるみん認定」などに認定され、採用活動でのアピールにもつながるほか、えるぼし認定企業は過去に各府省などが総合評価落札方式もしくは企画競争による調達によって公共調達を行った際に加点評価するよう定められました。

福利厚生を充実させる

福利厚生制度が充実している企業は、業務を行う環境そのものだけでなく従業員の健康や食事、生活などさまざまな側面から従業員を大切にしてくれます。その結果、従業員自身は健康な状態で仕事に取り組めるため、生産性があがり企業にとってもプラスになるのです。

具体的な福利厚生の例として、社宅・寮・健康診断や人間ドック・社員食堂など、従業員の健康や住環境に関わる制度を充実させることが従業員の働きやすさにつながるでしょう。

従業員満足度をあげる

従業員満足度とは、職場環境や人間関係、仕事のやりがい、福利厚生、給与などで計測される従業員の満足度のことを指します。人手不足が深刻になりつつある現在、一度採用した従業員に長く働いてもらうには従業員満足度を向上させる必要があるのです。その他にも従業員満足度があがれば企業への貢献度も向上する傾向があることが分かっています。

それが、従業員満足度をあげれば企業の業績が上がる「SPC(サービス・プロフィット・チェーン)」というフレームワークです。

はじめに従業員満足度を高めると、それに伴って顧客満足度が上がり、企業の業績がアップするというもの。その結果、企業はさらに従業員に投資し好循環がうまれるのです。

SPCの循環についてくわしいステップは以下のとおりです。

- 1. 福利厚生の充実など、企業から従業員に対するサービスの品質が高まると従業員満足がアップ

- 2. 従業員の「企業に貢献したい」という気持ちが高まり生産性が向上

- 3. 従業員が提供するサービスの品質がよくなる

- 4. 顧客からの評判があがる

- 5. 顧客のサービス利用度があがる

- 6. 企業の売上が向上し、利益が増える

- 7. 企業は従業員に対する福利厚生をさらに充実させる

- 8. 1にもどる

健康経営に取り組む

今後はますます少子高齢化が進むため労働人口の減少が深刻になるといわれています。そして、従業員には健康を維持してもらい、できるだけ長く自社で働き続けてもらいたいと思う経営者が増え、健康経営®に取り組む企業が増えています。

健康経営とは従業員の健康サポートを企業が取り組むべき経営上の戦略と捉え、積極的に健康増進への取り組みを行っていく経営手法のことです。

健康経営に取り組むと以下のようなメリットがあります。

- 企業価値が高まり企業イメージアップ

- 従業員の生産性向上

- リスクマネジメントが可能になる

- 従業員の離職率が低下

健康経営に取り組めば、採用活動時においても企業イメージを向上させることができます。単に、既存の従業員が健康で長く働けるだけがメリットではないということです。

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

出典「令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/index.html)(2023年11月28日に利用)

関連記事

健康経営とは?取り組むメリットや成功ポイント、認定企業の取り組みも紹介

人材育成に力を入れる

せっかく従業員を採用しても、新入社員のスキルと与えられた仕事のギャップがあり、仕事でうまく成果が発揮できなければ精神的なストレスにつながり、最悪の場合にはそのまま離職してしまうケースもあります。

このような事態を防ぐには新入社員に合わせた人材育成を実施することが大切です。たとえば企業理念や事業内容、各部署の役割など所属する組織の理解を深めるための研修、オンボーディングプログラムなどを充実させるなどでサポートしましょう。

人事評価制度を整える

組織にあった人事評価制度は従業員満足度を高めてくれます。給与などの不満を減らしたり、業務内容と従業員本人の適性のミスマッチを防ぐことにもつながります。

適切な人事評価制度には従業員の成果を公平で客観的に評価していること、そしてその評価が給与や賞与に反映されていることが大切なポイントです。

自社の状況を可視化し、従業員満足度をあげよう!

2030年問題は一朝一夕では解決しない問題で、企業はこの問題を避けて通ることはできません。

まずは自社の現状の従業員満足度がどうなっているのかを可視化してみましょう。そして既存の従業員が健康で長く生産性をあげながら働いてくれる環境を整えていくことが大切です。このように環境を整えれば、自然と新規採用時のアピールポイントにもなります。

いまからしっかりと対策をして高齢化社会にも負けない組織づくりを推進しましょう。